【译文】

《春秋公羊传》说:“诸侯互相侵灭,齐桓公不能解救危亡者,那桓公应引以为耻。”如今盛宪(字孝章)确为丈夫中之杰出者,天下的清谈之士都要依靠他来显扬声名,而他却不免于牢狱之灾,生命危在旦夕之间。如果见死不救,那我的老祖先孔子也就不用再谈什么损益之友,而朱穆作《绝交论》也就确有必要了。曹公您如能派一介使者,修书一封,那么盛孝章可以招聘来朝,交友之道因此也可得到弘扬。

……您正在匡复汉朝皇权,在汉朝宗庙即将断绝之时,您能扶正它。扶正天下之道,在于得到贤才之助。……燕昭王筑黄金台以尊崇郭隗,郭隗虽然才能不大,却能有到这样好的知遇,最终是宣扬了明主可求贤才的诚心。因此,乐毅自魏而往,剧辛自赵而往,邹衍自齐而往。假如郭隗在倒悬之困时,要燕昭王不予解救,那么其他士人也必将远走高飞,没有人会北上前往燕国了。

【小识】

孔融为“建安七子”之一。他能诗善文,亦以儒学闻名。尽管身处东汉后期混乱的政局之下,但他不甘做一个碌碌自保的庸官,在任北海相时,他修城邑、立学校、举贤才、表儒术,企图有所作为。黄巾之乱起,孔融一介儒士、短于经济之才的不足便显现出来,他被黄巾军围攻,后又被袁谭攻破,只好逃奔、避难。曹操主政时,任孔融为太中大夫。由于孔融尽忠汉室,所以看不惯曹操的跋扈与谋篡,经常言辞激烈地批评曹操,所言之事也越来越敏感、尖锐,最终被曹操以“招合徒众”“欲图不轨”“谤讪朝廷”等罪名处死。

有一个例子,颇能说明孔融对曹操的刻薄。《后汉书•孔融传》记载,官渡之战后,袁绍的大本营邺城被攻破,袁家妇女多被掳掠,其中曹丕私娶袁熙妻子甄氏。孔融看不惯了,他修书一封与曹操,称:“武王伐纣,以妲己赐周公。”曹操看后,不明白故事来由,问孔融 “出何经典”,孔融的回答让曹操语塞:“以今度之,想当然耳。”孔融的意思是,按照今天的事情悬想,当时差不多就是这样。今天的啥事呢?不就是袁家妇女被曹操的得胜者集团瓜分了吗?你曹操不就是把甄氏赐给了曹丕吗?

显然,孔融辛辣地戳中了曹操极不愿明说的事情。儿子曹丕私自娶妻,也没什么大不了的事,可是,经孔融这么一说,似乎曹丕娶甄氏与曹操也关联了起来,这不仅是无中生有的挑事生非,更是对曹操无形的羞辱。对于曹操这样雄才大略之人来说,你可以直接批评,可以武力挑衅,只要是丈夫所为,或许都不至于让曹操起杀心,或许还会赢得曹操的赏识和尊重,而类似孔融这样无中生有地使绊子和羞辱,曹操是极为反感的。是他委任了孔融,孔融却不仅不感恩,而且还侮辱他,所以最终他痛下杀心,处死了孔融。

孔融的耿直和言辞激烈在为他带来坎坷仕途的同时,却也体现出了独立不改的士大夫节操。这也是后世文人同情和尊重孔融的重要原因。比如苏轼,就将曹操杀孔融,与汉景帝杀周亚夫、司马昭杀嵇康、唐太宗杀李君羡等同起来,为孔融叫屈喊冤(《孔北海赞并序》)。当孔融把这种节操渗透在文章中时,文章就具有了“体气高妙”“杂以嘲戏”(曹丕语)和“以气运词”(刘师培语)的特点。

我们节选的是建安九年(公元204年)孔融向曹操推荐盛宪(字孝章)的文字。盛宪是会稽人,汉末任吴郡太守,素负盛名。孙策、孙权据有江东之后,为加强统治,先后对江东士人进行了镇压。盛宪恰在此时以疾辞官,在孙权看来,这就是不合作,就是变相的拒绝,所以他嫉恨盛宪,将其逮捕下狱,盛宪因此危在旦夕。孔融与盛宪熟知,得知盛宪处境后,他激于情谊,上书请曹操伸出援手,征召盛宪入朝,以救其危难。

孔融并没有以私情去请求曹操,而是立足于道义展开说辞。他援引《春秋公羊传》的事义,说齐桓公为春秋盟主,如果齐桓公对弱小之国见死不救,那就是盟主无能,也是盟主之耻。由此推理,身为中国北方盟主的曹操,如果对于盛宪这样的素负盛名却困顿倒悬之人见死不救,那就有失盟主身份,也不利于弘扬“友道”。其实孔融更直接的意思是,那就是盟主之耻,只不过他不便于明说而已。

孔融还说,曹公您正在致力于中兴汉室,中兴的关键在人才。救一盛宪,能为曹公您赢来爱才得贤的美名,也能赢来人才辐凑的良好局面。他还以燕昭王筑黄金台以招徕贤才为例来说明。应该说,这是说到曹操的心坎里了。此时的曹操,不正在雄心勃勃地致力于统一天下吗?而且,曹操素来惜才爱才,极为用心地维护着自己惜才爱才的美名,当孔融这么说时,曹操确实是难以推却了。

孔融用一反一正的事理,使曹操没有拒绝的理由,而只有听从的份。应该说,这是极巧妙、高明的说辞。事实也证明,孔融是达到了目的,曹操也确实是发出了征召令,但是,征召令尚未到达,盛宪即已被孙权所害,以致孔融这高明的说辞没能有更好的故事延续下去,殊为遗憾。(萧寒)

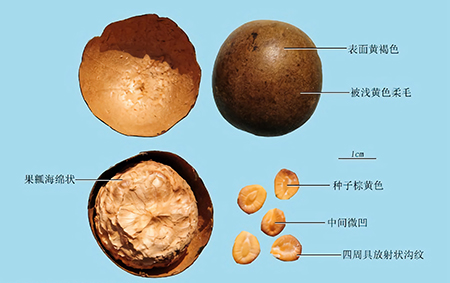

| 罗汉果:卵形、椭圆形或球形。表面褐色、黄褐色或绿褐色、有深色斑块和黄色柔毛,气微,味甜。清热润肺,利咽开音,润肠通便。用于肺热操咳,咽痛失音,肠燥便秘。主产于广西桂林市永福县等地。 |